はじめに:なぜ両学長のLINEが気になるのか

副業を探していると、SNSや広告で「リベ大の両学長から直接LINEが届く」

という誘導を目にすることがあります。

「LINEで学べるなら手軽そう」

「あの両学長から直接アドバイスがもらえるかも」

——そう感じる人は多いでしょう。

特に30代で将来のお金に不安を抱える人にとって

LINEという身近なツールで解決策が得られるなら魅力的に映ります。

しかし、実際にそのLINEは本物なのか、そしてどんなビジネス構造になっているのか。

私はかつて「楽して稼げる」に惹かれて50万円以上を失い

冷静な目で副業を見極める必要性を痛感しました。

その立場から、両学長のLINEに潜む仕組みを深掘りしていきます。

リベ大と両学長の公式発信

まず押さえておくべきは

リベラルアーツ大学(通称リベ大)と両学長の公式的な発信構造です。

- 主力はYouTube、ブログ、書籍、そして「リベシティ」というオンラインコミュニティ。

- 発信テーマは「お金にまつわる5つの力」(稼ぐ・守る・増やす・使う・貯める)を育てること。

- 公式サイトやSNSでは「なりすましアカウントや偽LINEに注意」と繰り返し呼びかけている。

つまり、「両学長を名乗るLINE」は公式である可能性は低く

多くは便乗・なりすましのリスクが高いことを理解する必要があります。

LINE誘導が多発する理由

それでもなぜLINEが使われるのか。

その背景には、ビジネス的な合理性があります。

1. ブランドを借りやすい

両学長の知名度と信頼感は非常に強力です。副業や投資に関心のある層にとって「両学長」という名前は安心感を与えやすい。そのため偽アカウントにとっては“釣り餌”として非常に魅力的です。

2. LINEの親近感

SNSやメールと違い、LINEは「日常的なやり取りの場」。そこに「特別な人からの直接メッセージ」が来ると、多くの人が心理的にハードルを下げてしまいます。

3. セールスファネルを組みやすい

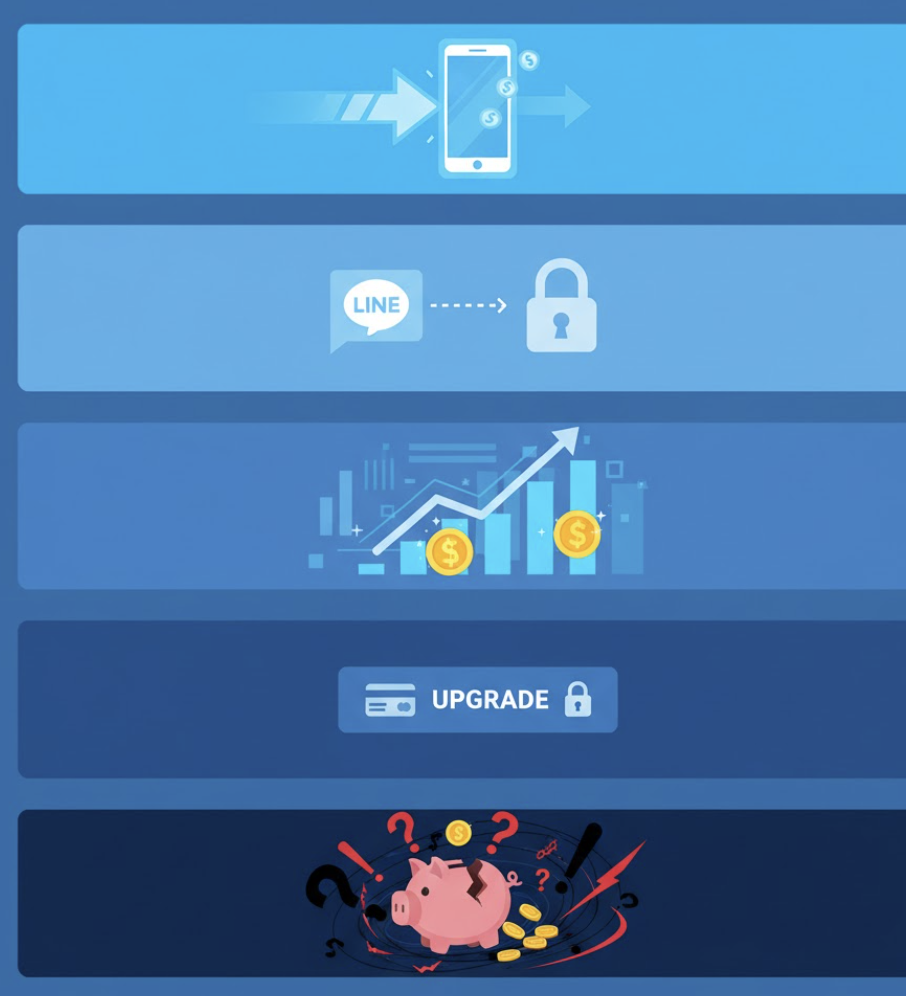

広告 → LINE登録 → 無料コンテンツ → 有料商材やセミナー誘導。

この流れはマーケティングで言う「ファネル型ビジネス」の典型です。登録した時点で「関係が始まった」と思わせ、少しずつ購入意欲を刺激していきます。

偽LINEのビジネス構造

実際に出回っている「両学長を名乗るLINE」には

次のようなビジネスの仕組みが見えます。

ステップ1:広告やSNSでLINE登録を促す

「副業初心者必見!」「月5万円の不労収入!」

といった派手な言葉で誘導します。

両学長の写真や関西弁風のセリフを使い、信頼感を演出するのが特徴です。

ステップ2:無料情報の提供

登録直後は「お金の基礎知識」や「投資の心構え」など、実際に役立つ情報を無料で提供する場合もあります。

ここで一度「信じても良さそう」と思わせるのが狙いです。

ステップ3:高額商品の提案

数日〜数週間後には、次のような流れになります。

- 限定セミナーの案内

- 有料投資コミュニティへの誘導

- 個別コンサルティングの販売

- 「特別銘柄」「裏情報」などを高額で提供

金額は数万円〜数十万円に及ぶケースも少なくありません。

ステップ4:リスクの丸投げ

多くの場合、「必ず儲かる」といった過剰な表現を使いつつ

失敗した際の責任は一切負わない形になっています。

契約書や特定商取引法の表示がない場合も多く

トラブルが起きても泣き寝入りになる可能性が高いのです。

公式と偽物の見分け方

では、本物か偽物かをどう見極めればいいのでしょうか

以下のポイントが重要です。

- 公式サイトやYouTubeで案内されているか

リベ大公式の発表と一致しなければ疑いましょう。 - 日本語に不自然さはないか

偽物は機械翻訳のような表現を使うことがあります。 - 特商法表記があるか

運営会社・所在地・電話番号が書かれていないものは危険です。 - お金の要求が早すぎないか

登録してすぐに高額な投資や講座を提案してくる場合はほぼアウトです。

ビジネスとして見た場合の構造分析

ここからは、マーケティング視点で「両学長LINE」を深掘りします。

フロントエンド商品とバックエンド商品

LINEは「無料のフロントエンド商品」に当たります。

つまり「入口」であり、利益を出す場ではありません。

利益はその後に用意されている「バックエンド商品(高額商品や投資案件)」から生み出されます。

この二段構えが典型的な情報ビジネスの仕組みです。

信頼の借用

両学長の名前や画像を利用するのは「ブランドの借用」。

消費者心理学で言えば「権威性の利用」です。

人は信頼できる権威者が薦めるものを疑いにくい傾向があります。

リスクの分散

広告主はしばしば「複数のLINEアカウント」を同時に運用しています。

仮に1つのアカウントが通報されても、すぐに別アカウントを立ち上げて再開できるため

ビジネスモデルとしては極めて回転が早いのです。

公式がもしLINEを活用するなら?

一方で、もし本当に両学長がLINEを活用するならどうなるでしょうか。

想定される正規の構造は以下の通りです。

- 無料で「お金の基礎知識」や動画のリンクを届ける

- 書籍やYouTubeへの導線として利用する

- リベシティ(公式コミュニティ)への紹介窓口とする

- 料金・規約を明確に提示する

つまり、透明性と信頼性が前提であり、強引な勧誘や過剰な収益保証は絶対にしないはずです。

LINEを通じた副業情報の危うさ

私自身、過去に「これならすぐに稼げる」と思って飛び込み、大きな損をしました。

だからこそ断言できます。

LINE経由の副業情報には、慎重すぎるほど慎重に向き合うべきです。

- 「すぐ稼げる」は大抵嘘

- 「限定情報」は大抵価値がない

- 「高額商品」は利益構造を作るための罠

安心して副業を始めたい人に必要なのは、LINEで届く派手な約束ではなく

コツコツ積み上げられる現実的な方法です。

見極める力を持とう

「両学長からのLINE」という誘導は

多くの場合「偽アカウントによるマーケティングの一環」です。

そのビジネス構造は「広告でLINE登録 → 無料提供 → 高額商品の販売」

という典型的なファネル型であり

信頼性がなければリスクしかありません。

もし本当に両学長がLINEを使うなら

透明性・法令遵守・長期的な学びを大切にするはずです。

だからこそ、目の前のLINEが本物かどうかを常に疑い

確認し、安易に飛び込まないことが大切です。

副業を志す私たちに必要なのは「派手な稼ぎ話」ではなく

「確かな情報を見極める目」。

痛みを経験した普通の会社員だからこそ、この現実を等身大で伝えておきたいのです。